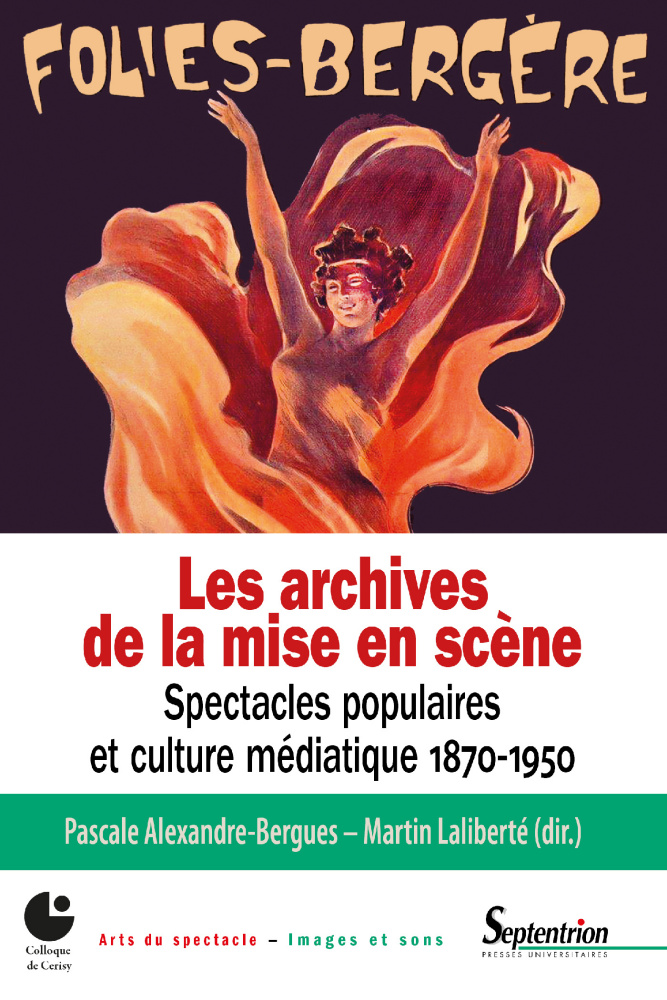

Les archives de la mise en scène

Spectacles populaires et culture médiatique 1870-1950

Première édition

Longtemps méprisés, les spectacles populaires sont abordés ici sous l'angle d’une culture médiatique dont on suit l’essor à travers différentes formes de spectacles visuels et sonores, théâtre, cinéma, music-hall ou café-concert.

Ce volume, Spectacles populaires et culture médiatique, s’inscrit dans la continuité du précédent ouvrage publié dans la même collection, Hypermédialités du théâtre.

Les dix-neuf contributions que renferme le présent volume poursuivent l’analyse des archives du fonds de l’Association de la Régie Théâtrale (ART), déposé à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. Peu étudiée jusqu’ici, cette riche collection rassemble les documents – près de 6 500 pour la période choisie – déposés par les régisseurs, metteurs en scène et directeurs de théâtre de la région parisienne : relevés de mise en scène, photographies, partitions, articles de presse… Une grande partie de ce fonds concerne des œuvres traditionnellement rangées dans la catégorie des spectacles populaires.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Co-éditeur

- Centre culturel international de Cerisy-la-Salle

- Édité par

- Pascale Alexandre-Bergues, Martin Laliberté,

- Avec

- Pascale Alexandre-Bergues, Serge Bouillon, Marguerite Chabrol, Geneviève De Viveiros, Patrick Désile, Vincent Dussaiwoir, Adélaïde Jacquemard-Truc, Martin Laliberté, Jean-Marc Larrue, Danielle Mathieu-Bouillon, Geneviève Mathon, Véronique Perruchon, Giusy Pisano, Anne-Marie Quévrain, Caroline Renouard, Sylvain Samson, Jean-Pierre Sirois-Trahan, Frédéric Tabet, Sylvie Thouard, Stéphane Tralongo,

- Collection

- Arts du spectacle - Images et sons

- ISSN

- 19554893

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Arts > Théâtre

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Arts

- BISAC Subject Heading

- PER011000 PERFORMING ARTS / Theater

- Dewey (abrégé)

- 700-799 Arts > 790 Recreational & performing arts

- Code publique Onix

- 05 Enseignement supérieur

- CLIL (Version 2013-2019 )

- 3667 ARTS ET BEAUX LIVRES > 3686 Arts du spectacle > 3690 Théâtre

- Date de première publication du titre

- 12 juillet 2016

- Subject Scheme Identifier Code

- Classification thématique Thema: Etudes sur le théâtre

- Date originale

- 2016

Livre broché

- Date de publication

- 12 juillet 2016

- ISBN-13

- 978-2-7574-1369-2

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 330

- Code interne

- 1668

- Format

- 16 x 24 x 2,4 cm

- Poids

- 676 grammes

- Prix

- 24,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

- Date de publication

- 20 septembre 2016

- ISBN-13

- 978-2-7574-1497-2

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 330

- Dépôt Légal

- 10-2016 Villeneuve d'Ascq, France

- Code interne

- 1668P

- Protection technique e-livre

- Aucun

- Prix

- 18,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Sommaire

Introduction.

Les archives de la mise en scène. Spectacles populaires et culture médiatique (1870-1950)

Pascale Alexandre-Bergues et Martin Laliberté

Formes

L'école du mélodrame : émergence du spectacle de masse intermédial.

Les Deux Gosses de Pierre Decourcelle

Giusy Pisano

Mélodrame et imaginaires.

Les tribulations d'une héroïne populaire : La porteuse de pain

Sylvie Thouard

Arsène Lupin à l'Athénée (1908) : un spectacle populaire entre répétitions et innovations

Caroline Renouard

L’alexandrin comique

Vincent Dussaiwoir

La Fille de la Terre, tragédie populaire d’Émile Sicard : conception et représentation

Adélaïde Jacquemard-Truc

Spectacles populaires et théâtre historique : mises en scène de la Révolution française à la fin du XIXe siècle (fonds ART, BHVP)

Pascale Alexandre-Bergues

Dispositifs

Bruitages et comédies avant la musique concrète

Martin Laliberté

L’accordéon : expression populaire ?

Lectures et répertoire dans les théâtres jusqu’en 1945

Sylvain Samson

La Grande Semaine de Sem et Roubille, un condensé de la culture visuelle du XIXe siècle

Patrick Désile

Le music-hall au centre de la ville mécanisée.

Ambiguïtés des machines entre érotisation et technophobie

Stéphane Tralongo

Découpage, mon beau souci.

Réfractions de la lanterne magique et du théâtre féérique

Jean-Pierre Sirois-Trahan

Dramaturgie de la lumière dans La Fille d’Artaban, mise en scène d’André Antoine

Véronique Perruchon

Diffusion

Le mentaliste et ses projections médiatiques à la fin du XIXe siècle

Frédéric Tabet

Le burlesque québécois : un défi archivistique

Jean-Marc Larrue

Deux comédies françaises à la mode de Lubitsch : Paris-Broadway-Hollywood

Marguerite Chabrol

Jules Verne, aux lumières de la scène.

Popularité et pérennité du Tour du monde en 80 jours

Geneviève De Viveiros

De la musique avec toute chose : l’exemple de Deux sur la balançoire – Visconti, 1958 au théâtre des Ambassadeurs

Geneviève Mathon

Documents et témoignages

Pourquoi Cyrano, encore et toujours ?

Les secrets de la création d’une pièce miracle

Serge Bouillon et Danielle Mathieu-Bouillon

Méliès et l’âge d’or du cinéma forain en France (1896-1914)

Anne-Marie Quévrain

Bibliographie

Notices biographiques

Index des noms

Index des œuvres