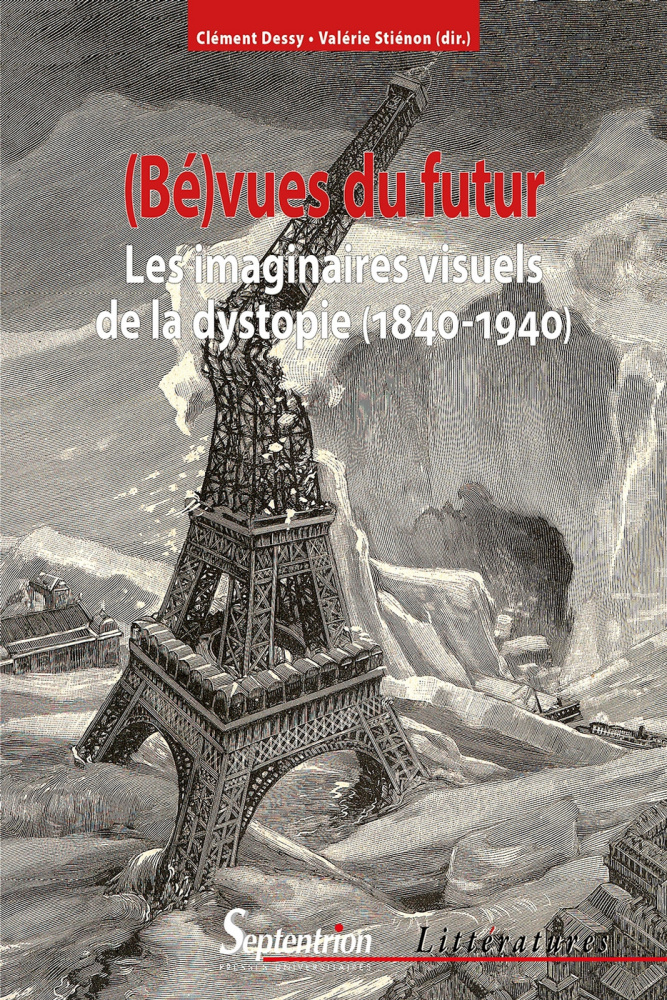

(Bé)vues du futur

Les imaginaires visuels de la dystopie (1840-1940)

Première édition

Aujourd'hui inscrite au cœur des cultures télévisuelle et adolescente, la dystopie possède une histoire riche pourtant méconnue. Cette forme d’expression qui mêle projection dans le futur et vision critique d’une société révèle les enjeux majeurs des époques qu’elle a traversées. Explorer ses caractéristiques visuelles sur un siècle, de 1840 à la Seconde Guerre mondiale, permet d’observer les lignes de forces d’un imaginaire central dans la littérature et les arts. L’imaginaire dystopique ne touche pas seulement à l’iconographie. Il concerne aussi les ressources textuelles de la description, la circulation transmédiatique des fictions et la définition même d’un univers souvent improprement qualifié par les étiquettes de fantastique et de science-fiction.

Ce volume collectif abondamment illustré offre un aperçu chronologique empruntant ses approches à l’analyse de texte, à l’étude de l’image fixe ou animée, à la sociologie des auteurs et de l’édition, ainsi qu’à l’histoire des représentations. Il se centre sur les aires d’expression française, qui ont leurs propres spécificités, distinctes des réalisations anglo-saxonnes. Envisageant tant les œuvres paralittéraires que celles d’avant-garde, il met à l’honneur une production foisonnante, encore peu étudiée : de Souvestre à Bartosch, sans oublier Henriot et Robida, de l’eschatologie biblique à la poétique des ruines de la ville moderne, en passant par l’archéologie rétrofuturiste et l’imaginaire des fourmis.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Édité par

- Clément Dessy, Valérie Stiénon,

- Avec

- Laurent Bazin, Jean-François Chassay, Katarzyna Cytlak, Sandrine Doré, Björn-Olav Dozo, Jérôme Dutel, Julie Fäcker, Xavier Fontaine, Thibault Gardereau, Olivier Ghuzel, Philippe Kaenel, Francesco Muzzioli, Françoise Sylvos, Dick Tomasovic, Natacha Vas-Deyres, Dominique Warfa, Chapman Wing,

- Collection

- Littératures

- ISSN

- 19658508

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Littératures > Lettres et littératures françaises

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Littératures

- BISAC Subject Heading

- LIT000000 LITERARY CRITICISM

- Code publique Onix

- 05 Enseignement supérieur

- CLIL (Version 2013-2019 )

- 3643 Essais littéraires > 3466 Science-fiction

- Date de première publication du titre

- 25 juin 2015

- Subject Scheme Identifier Code

- Classification thématique Thema: Littérature : histoire et critique

Livre broché

- Date de publication

- 25 juin 2015

- ISBN-13

- 978-2-7574-0887-2

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 306

- Code interne

- 1562

- Format

- 16 x 24 x 1,5 cm

- Poids

- 487 grammes

- Prix

- 30,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

- Date de publication

- 25 juin 2015

- ISBN-13

- 978-2-7574-1087-5

- Illustrations

- 2 figures

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 306

- Code interne

- 1562P

- Protection technique e-livre

- Aucun

- Prix

- 22,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Pack de titres multiples

- Contenu du produit

- Bé)vues du futur (Livre broché)

9782757408872

Bé)vues du futur (PDF) 9782757410875 - Details de produit

- 2

- Date de publication

- 25 juin 2015

- ISBN-13

- 978-2-7574-1090-5

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 306

- Code interne

- 1562L

- Format

- 16 x 24 x 1,5 cm

- Poids

- 487 grammes

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Sommaire

L'étude des imaginaires visuels de la dystopie : une introduction prospective

Clément Dessy & Valérie Stiénon

Une désignation polémique

Une définition modulable

Un mode d’expression visuel

Un genre et ses limites

Variations sur l’espace-temps

Les convergences d’un imaginaire

Présentation des contributions

Le Monde tel qu’il sera : de la satire d’actualité à la dystopie

Olivier Ghuzel

Un roman original ?

Bertall, dessinateur comique pour la presse

Une pochade illustrée parmi d’autres

Des thèmes iconographiques récurrents

La prophétie ironique de l’almanach

L’anticipation sur le Boulevard

Souvestre, moraliste saint-simonien

Une vaticination contre une doxa providentialiste

Un assemblage inédit

La dystopie, c’est l’histoire.

Les (bé)vues du passé dans la dystopie française

Chapman Wing

Émile Souvestre et les limites du réalisme historique

Les ruines futures et l’imaginaire archéologique

Henriot et le mutisme de l’artefact

Albert Robida : l’histoire comme palimpseste

La dystopie illustrée : expression de la phénoménologie historique moderne

Les futures ruines de Paris chez Méry, Dumas et Franklin.

Modalités de l’archéologie rétro-anticipative

Xavier Fontaine

Confrontation de la fiction au monde réel

Le récit comme entité iconico-verbale

Bouleversements métaphysiques

Rire des Rouges entre 1842 et 1848.

Une approche transgénérique et plurimédiatique

Françoise Sylvos

Le bestiaire des socialistes

Du topos à la dystopie

Dystopie et parodie

Une vision de la fin des arts : Robida et le futur de l’image

Sandrine Doré

Le Vingtième Siècle et ses caractéristiques éditoriales

Les arts visuels du passé au futur

Art et politique dans un monde dystopique

L’image et l’imaginaire d’un dessinateur de la fin de siècle

Un imaginaire électrique et sexuel : autour d’Albert Robida

Philippe Kaenel

Henriot, Paris en l’an 3000 : l’utopique dystopie

Julie Fäcker

Henriot, dessinateur satirique au langage truculent

Sources et filiations

La science : dérisions et démesures

Paris, l’orgueilleuse capitale

Les Villes tentaculaires d’Émile Verhaeren vues de Londres.

Les éditions illustrées par Frank Brangwyn

Clément Dessy

Verhaeren-Brangwyn : un entrecroisement belgo-britannique

La rencontre par recueils illustrés

Illustrer et commémorer

Le monde des fourmis dans l’imaginaire de la science-fiction, entre l’utopie exogène et la dystopie phobique

Natacha Vas-Deyres

Fourmis et insectes : entre aventures, utopies et science-fiction

De la dystopie à l’apocalypse

L’espace américain : du texte à l’image, de la genèse à l’apocalypse

Thibault Gardereau

Première forme : projection dans un futur sans Nouveau Monde

Deuxième forme : survivance du Nouveau Monde

Troisième forme : destruction du Nouveau Monde

Dissensions de l’image animée. L’Idée de Berthold Bartosch ou le trauma comme mode de représentation dystopique

Dick Tomasovic

Poétiser/politiser

Adapter/affranchir

Animer/expérimenter

Hanter/entraver

La pureté du martyr. La Cité dans les fers d’Ubald Paquin (1926), une dystopie hyperbolique

Jean-François Chassay

Naissance d’un roman

La Cité dans les fers ou un imaginaire de la fin

Un rapport ambivalent aux États-Unis

Personnification du fascisme

Des illustrations qui parlent du texte autrement

Figurations, défigurations : aspects de la représentation dystopique dans la littérature pour la jeunesse de l’entre-deux-guerres

Laurent Bazin

Mondes en mutation

Univers à la dérive

Codes en conflagration

Les vertiges visuels et rituels de La Grande Beuverie (1938) de René Daumal

Jérôme Dutel

L’histoire de La Grande Beuverie

Une réflexion sur la représentation visuelle

Les hypotyposes et la force des images

L’emballement descriptif et le vertige visuel

Le cycle rituel de la dystopie

Allégorie d’une termitière déshumanisée, ou Le Retour au silence.

Journal d’un homo citroënsis K.228.bis de Stéphane Hautem

Dominique Warfa et Björn-Olav Dozo

Utopie et anticipation en Belgique francophone

Étienne De Greeff critique des institutions : chrétien, médecin, criminologue et écrivain

La termitière : chromatisme et dépersonnalisation

Le choix du silence

Le contrôle social : mesures et choix illusoires

La dystopie comme annihilation de la nature humaine

Les visions noires d’un État socialiste : l’architecture comme langage critique dans Nous autres d’Evguéni Zamiatine

Katarzyna Cytlak

La structure d’un paradis cristallin

Une ville suprématiste

L’architecture de verre

Le piège de visibilité

L’horreur de l’habitat collectif

La critique d’une société communiste

Postface : Fins du monde.

Configurations et perspectives du genre dystopique

Francesco Muzzioli

Un genre difficile à délimiter

Dispositions et effets

Les marges de l’humour et de l’allégorie

Dystopies problématiques

Index

Crédits d’illustrations

Remerciements