Un exercice de diplomatie chez l'ennemi

L'ambassade de France à Berlin, 1871-1933

Première édition

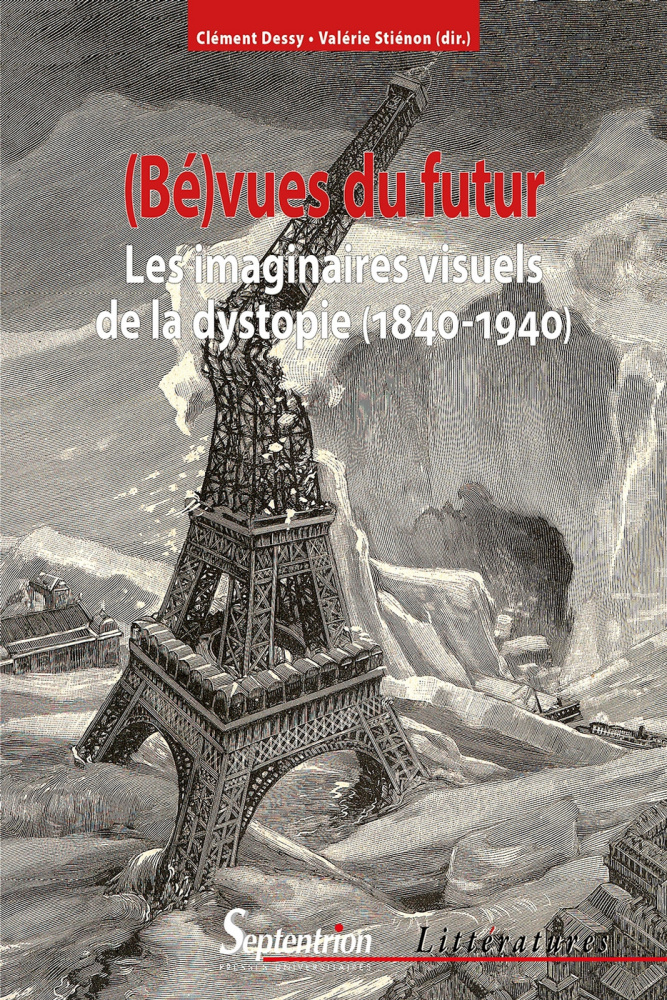

Aujourd'hui inscrite au cœur des cultures télévisuelle et adolescente, la dystopie possède une histoire riche pourtant méconnue. Cette forme d’expression qui mêle projection dans le futur et vision critique d’une société révèle les enjeux majeurs des époques qu’elle a traversées. Explorer ses caractéristiques visuelles sur un siècle, de 1840 à la Seconde Guerre mondiale, permet d’observer les lignes de forces d’un imaginaire central dans la littérature et les arts. L’imaginaire dystopique ne touche pas seulement à l’iconographie. Il concerne aussi les ressources textuelles de la description, la circulation transmédiatique des fictions et la définition même d’un univers souvent improprement qualifié par les étiquettes de fantastique et de science-fiction.

Ce volume collectif abondamment illustré offre un aperçu chronologique empruntant ses approches à l’analyse de texte, à l’étude de l’image fixe ou animée, à la sociologie des auteurs et de l’édition, ainsi qu’à l’histoire des représentations. Il se centre sur les aires d’expression française, qui ont leurs propres spécificités, distinctes des réalisations anglo-saxonnes. Envisageant tant les œuvres paralittéraires que celles d’avant-garde, il met à l’honneur une production foisonnante, encore peu étudiée : de Souvestre à Bartosch, sans oublier Henriot et Robida, de l’eschatologie biblique à la poétique des ruines de la ville moderne, en passant par l’archéologie rétrofuturiste et l’imaginaire des fourmis.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Édité par

- Clément Dessy, Valérie Stiénon,

- Avec

- Laurent Bazin, Jean-François Chassay, Katarzyna Cytlak, Sandrine Doré, Björn-Olav Dozo, Jérôme Dutel, Julie Fäcker, Xavier Fontaine, Thibault Gardereau, Olivier Ghuzel, Philippe Kaenel, Francesco Muzzioli, Françoise Sylvos, Dick Tomasovic, Natacha Vas-Deyres, Dominique Warfa, Chapman Wing,

- Collection

- Histoire et civilisations

- ISSN

- 12845655

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Histoire > Histoire contemporaine

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Histoire

- BISAC Subject Heading

- HIS000000 HISTORY > HIS014000 HISTORY / Europe / Germany

- Dewey (abrégé)

- 900-999 History, geography, (& biography) > 900 History

- Code publique Onix

- 06 Professionnel et académique

- CLIL (Version 2013-2019 )

- 3377 HISTOIRE > 3389 Histoire contemporaine (1799 - 1914) > 3390 Première guerre mondiale

- Date de première publication du titre

- 25 juin 2015

- Subject Scheme Identifier Code

- Classification thématique Thema: Histoire

Classification thématique Thema: Histoire de l’Europe

Qualificateur de lieu Thema: Allemagne

- Date originale

- 2017

Livre broché

- Date de publication

- 06 novembre 2017

- ISBN-13

- 978-2-7574-1801-7

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 424

- Code interne

- 1767

- Format

- 16 x 24 x 2,4 cm

- Poids

- 676 grammes

- Prix

- 29,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

- Date de publication

- 06 novembre 2017

- ISBN-13

- 978-2-7574-1978-6

- Illustrations

- 6 graphiques/ 2 illustrations, noir et blanc/ 1 illustrations, couleur

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 424

- Code interne

- 1767P

- Protection technique e-livre

- Aucun

- Prix

- 21,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Pack de titres multiples

- Contenu du produit

- Exercice de diplomatie chez l'ennemi (Livre broché)

9782757418017

Exercice de diplomatie chez l'ennemi (PDF) 9782757419786 - Details de produit

- 2

- Date de publication

- 06 novembre 2017

- ISBN-13

- 978-2-7574-1984-7

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 424

- Code interne

- 1767L

- Format

- 16 x 24 x 2,4 cm

- Poids

- 676 grammes

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Sommaire

Avant-propos

Introduction

Première partie. Une ambassade de l'affrontement

Chapitre 1. L'ambassade de la confrontation

De la posture du vaincu à celle de l’ennemi : l’ambassade Gontaut-Biron, singulière et fondatrice (1871-1877)

De Saint-Vallier à Herbette, les espoirs enterrés d’une situation normalisée (1878-1891)

Fragilisée au moment décisif ? L’ambassade de la Belle Époque face à la recomposition de l’ordre européen (1891-1914)

L’ambassade du vainqueur : impuissance et paralysie durant la République de Weimar (1920-1933)

Chapitre 2. Dialoguer avec l’ennemi

Les conditions du dialogue

Les interlocuteurs du dialogue

Chapitre 3. Affronter Berlin

Se protéger de Berlin

De la difficulté de tendre l’oreille

L’ambassade des années 1920 : une cible berlinoise

Deuxième partie. Une ambassade du contournement

Chapitre 4. L’ambassade face à l’obsession allemande

Connaître son ennemi : sonder l’Allemagne politique

Observer son vainqueur : l’Allemagne comme modèle ?

Chapitre 5. Personnel et structures

L’ambassade berlinoise dans la diplomatie française : une priorité ?

La réponse organisationnelle : bureaucratisation et fonctionnement patriarcal

Chapitre 6. Le contournement par la projection

Les relations personnelles des diplomates français à Berlin

La pénétration des « milieux » par l’ambassade de France

Chapitre 7. L’ambassade mondaine

Du rayonnement de la Pariser Platz sur la ville : essai de géographie berlinoise

Le succès mondain de l’ambassade de France

La diffusion du modèle français

Troisième partie. Une ambassade du rapprochement ?

Chapitre 8. Une interface franco-allemande

Monopole franco-allemand, voie diplomatique et échange de bons procédés

Au service des particuliers : un facilitateur des échanges

Chapitre 9. Médiateurs interculturels ?

Le rapport à l’Allemagne des hommes de la Pariser Platz

Les diplomates français à Berlin, « passeurs de culture(s) »

Chapitre 10. Une ambassade de la conciliation ?

La voix inaudible de l’apaisement ?

Le rapprochement fut-il un but ?

Conclusion

Annexes

Sources

Orientations bibliographiques

Index