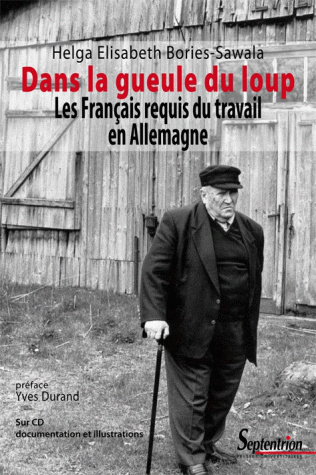

Dans la gueule du loup

Les français requis du travail en Allemagne

Première édition

Ni traîtres, ni héros : qui étaient ces travailleurs déportés en Allemagne par la collaboration d'État et mis à l'écart des mémoires nationales après la guerre ? Lire la suite

L'historiographie s'intéresse depuis peu à la réquisition des travailleurs civils, malgré l'ampleur du phénomène, son importance dans la collaboration d'Etat et comme ferment de la Résistance. Cette étude aborde la question dans une démarche d’histoire critique qui prend en compte le travail de mémoire des anciens requis et leurs représentations.

Le recours massif au travail des étrangers, d’abord considéré comme un danger pour la sécurité interne du Reich, finit par s’imposer comme une condition de sa propre survie. Au fil des étapes de ce recrutement, de l'appel aux volontaires à la réquisition forcée en passant par la Relève des prisonniers de guerre, le gouvernement de Vichy s’était successivement engagé dans une collaboration au profit des intérêts allemands.

Les sources d’archives françaises et allemandes, une étude statistique ainsi que l’analyse des témoignages oraux permettent de porter un regard détaillé sur la vie quotidienne au camp, en ville et au travail, sur la surveillance policière et les mesures disciplinaires, sur l'encadrement et la propagande, ainsi que sur le statut des travailleurs civils requis. Dans les usines allemandes, des éléments d’accommodement et de conflictualité coexistaient.

Une partie originale est consacrée aux attitudes vis-à-vis des compatriotes (prisonniers de guerre, volontaires, femmes françaises, déportés concentrationnaires), des autres étrangers (travailleurs de l'Ouest, internés militaires italiens, Polonais et Soviétiques) et des Allemands (employeurs, policiers, collègues de travail et femmes allemandes).

Enfin, le livre s’intéresse à la Libération et au retour, puis au long et vain combat des anciens requis pour obtenir la reconnaissance d'un statut de victimes du nazisme, accordé enfin en 2008.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Auteur

- Helga Elisabeth Bories-Sawala,

- Préface de

- Yves Durand,

- Collection

- Histoire et civilisations

- ISSN

- 12845655

- Langue

- français

- Mots clés

- History of Education, Nord - Pas-de-Calais

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Histoire > Histoire contemporaine

- Catégorie (éditeur)

- Catalogue Septentrion > Histoire

- BISAC Subject Heading

- HIS000000 HISTORY

- Code publique Onix

- 05 Enseignement supérieur

- CLIL (Version 2013-2019 )

- 3377 HISTOIRE

- Description public visé

- historiens spécialistes de la Seconde GM témoins concernés et leurs familles

- Date de première publication du titre

- 01 avril 2010

- Subject Scheme Identifier Code

- Classification thématique Thema: Histoire

- Type d'ouvrage

- Monographie

- Avec

- Index, Bibliographie

Paperback

- Date de publication

- 18 mai 2018

- ISBN-13

- 978-2-7574-2071-3

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 502

- Code interne

- 1803

- Format

- 16 x 24 x 2,9 cm

- Poids

- 803 grammes

- Prix

- 34,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

- Date de publication

- 18 mai 2018

- ISBN-13

- 978-2-7574-2089-8

- Illustrations

- 30 illustrations, couleur/ 7 illustrations, noir et blanc/ 2 graphiques/ 1 cartes/ 1 figures

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 502

- Code interne

- 1803P

- Protection technique e-livre

- Aucun

- Prix

- 25,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Multi-item Pack

- Contenu du produit

- Guerre des cartables (1914-1918) (Livre broché)

9782757420713

Guerre des cartables (1914-1918) (PDF) 9782757420898 - Details de produit

- 2

- Date de publication

- 18 mai 2018

- ISBN-13

- 978-2-7574-2098-0

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 502

- Code interne

- 1803L

- Format

- 16 x 24 x 2,9 cm

- Poids

- 803 grammes

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Sommaire

Préface

Christine Dalbert

Mise en perspective. « Votre tranchée est votre banc scolaire »

Jean-François Condette

« La Guerre dans le ressort de l'Académie de Lille ».

L’enquête du recteur Georges Lyon en 1920

Aldo Battaglia

Première partie

Dans le Nord-Pas-de-Calais occupé : maintenir en vie les structures scolaires et conserver l’espoir

La faculté des sciences de Lille pendant l’occupation allemande (1914-1918)

Patrick Auguste, Sophie Braun et Marie-Thérèse Pourprix

La bibliothèque universitaire de Lille pendant la Grande Guerre

Isabelle Westeel

L’ensemble universitaire catholique de Lille dans la Grande Guerre (1914-1918)

Jean Heuclin

La continuité du service public d’instruction dans le Valenciennois occupé (août 1914-novembre 1918)

Julien Dochez

Le soldat et l’enfant. L’école dans la zone occupée de Roubaix-Tourcoing pendant la Première Guerre mondiale d’après l’enquête de 1920

François Da Rocha Carneiro, Jean-Baptiste Gardon, Corinne Vezirian-Lefeuvre et Sandrine Gorez-Brienne

Les lycées et collèges de la zone occupée des départements du Nord et du Pas-de-Calais pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918)

François-Xavier Boone

Edmond Labbé, inspecteur général de l’enseignement technique dans le Nord en guerre (1914-1919)

Stéphane Lembré

Deuxième partie

Dans le Nord-Pas-de-Calais non-occupé : vivre et s’instruire en zone de guerre

Maintenir l’École au milieu des troupes alliées.

Les structures scolaires de la zone non occupée des départements du Nord et du Pas-de-Calais (1914-1918)

Jean-François Condette

L’école primaire des départements du Nord et du Pas-de-Calais au prisme des rapports annuels des inspecteurs d’académie.

Le temps des épreuves (1914-1918)

Philippe Roger

« Nos grands amis » ?

Les élèves de la Côte d’Opale au contact des soldats alliés et des travailleurs étrangers pendant la Grande Guerre.

Les apports de l’enquête rectorale de 1920

Magali Domain

Le lycée de Saint-Omer pendant la Première Guerre mondiale.

Un établissement secondaire à 25 kilomètres du front (1914-1918)

Laurent Sellier

« So british » ?

Les écoles du Béthunois, du Bruaysis et du Ternois à l’heure britannique (1914-1918)

Delphine Dufour

Une pédagogie de guerre au service de la victoire et de la justification du conflit

d’après les traces pédagogiques laissées dans les écoles du Littoral Calais-Boulogne (enquête de 1920)

Philippe Cadet

Raconter et témoigner : la vie des élèves-maîtres et maîtresses des départements du Nord et du Pas-de-Calais pendant la Grande Guerre… et après (1914-1925)

Johann-Günther Egginger

Troisième partie

L’impossible retour à la normale ?

Le choc traumatique de la guerre : le poids des morts et des destructions

Les normaliens au combat (1914-1918) : histoire et mémoires des instituteurs et élèves-maîtres du département du Nord

Jean-François Grevet

Stigmates humains et matériels de la Grande Guerre au travers des dossiers de carrière des surveillants généraux de l’académie de Lille

Christine Simonnet-Focquenoy

De la tranchée à l’amphithéâtre.

Lendemains de guerre pour les facultés lilloises (1918-1920)

Jean-François Condette

La reconstitution de l’école primaire dans le département du Nord (1918-1926)

Philippe Marchand

Bibliographie de mise en contexte

Liste des illustrations

Liste des contributeurs

Index